Антибиотики это мощные лекарственные средства, которые предназначены для уничтожения или подавления роста бактерий. Когда пользователи спрашивают антибиотики для чего, важно объяснить: такие препараты не лечат вирусные инфекции, вроде гриппа или ОРВИ, и не работают «на всякий случай». Их главная задача — остановить бактериальный процесс, предотвратить осложнения и снизить риск тяжелых последствий. В обсуждении «антибиотики польза и вред» нельзя игнорировать восстановление микрофлоры: почти всегда после курса необходимы пробиотики после антибиотиков, чтобы вернуть баланс кишечных бактерий и снизить риски дисбиоза.

В первые 150 слов мы уже затронули ключевые вопросы — антибиотики это препараты целенаправленного действия, которые спасли миллионы жизней, но требуют грамотного назначения. Избыточный или неправильный прием приводит к устойчивости бактерий, ослаблению иммунитета, побочным эффектам и нарушению микробиома.

Антибиотики это: как они действуют и почему спасают жизни

Антибиотики это препараты, блокирующие жизненные функции бактерий: синтез стенок, белков или ДНК. Благодаря этому инфекция прекращает распространяться, а организм получает шанс на восстановление. Классы антибиотиков различаются по механизму действия:

- Пенициллины — разрушают клеточную стенку бактерий.

- Макролиды — подавляют синтез белка.

- Фторхинолоны — влияют на ДНК бактерий.

- Тетрациклины — универсальное бактериостатическое действие.

Антибиотики для чего: кому, когда и по каким симптомам назначают

Запрос «антибиотики для чего» охватывает десятки сценариев. Основные показания:

| Ситуация | Почему назначаются |

|---|---|

| Бактериальные инфекции | Пневмония, ангина, пиелонефрит, отит. |

| Гнойные процессы | Абсцессы, флегмоны, инфицированные раны. |

| Профилактика осложнений | Перед операциями и после травм. |

| Тяжёлые воспаления | Инфекции ЖКТ, кожи, мочеполовых путей. |

Антибиотики польза и вред: честный медицинский разбор

Польза

- спасают жизнь при тяжёлых бактериальных инфекциях;

- предотвращают осложнения и сепсис;

- ускоряют выздоровление при доказанных показаниях;

- снижают уровень воспаления.

Вред и риски

- развитие устойчивости бактерий (резистентность);

- дисбиоз, диарея, вздутие, ослабление иммунитета;

- аллергические реакции и индивидуальная непереносимость;

- нагрузка на печень и почки при длительных курсах.

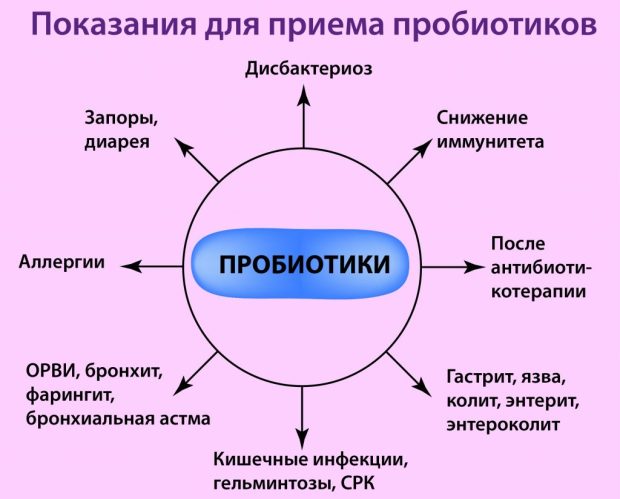

Пробиотики после антибиотиков: зачем они нужны и как принимать

Тема «пробиотики после антибиотиков» — ключевая для восстановления микрофлоры. Антибактериальные препараты уничтожают как патогены, так и полезные микробы, поэтому пробиотики помогают быстрее нормализовать желудочно-кишечный баланс. Основные правила:

- Приём с интервалом: пробиотики принимают через 2–3 часа после антибиотика.

- Длительность курса: 15–30 дней для восстановления микробиома.

- Сочетание штаммов: Lactobacillus + Bifidobacterium — наиболее изученные пары.

- Добавление пребиотиков: клетчатка, инулин, резистентный крахмал.

- Избегать сахаров, чтобы не усиливать рост патогенной флоры.

Как принимать антибиотики безопасно: практические рекомендации

- Строго соблюдать назначение врача — не менять дозу и длительность курса.

- Не пить антибиотики при вирусах — это не ускорит выздоровление.

- Запивать водой, избегать алкоголя.

- Следить за стулом и самочувствием, при необходимости добавлять пробиотики.

FAQ: самые частые вопросы об антибиотиках

1. Антибиотики — это препараты широкого или узкого спектра?

Есть обе группы. Узкий спектр предпочтителен, так как меньше влияет на микрофлору.

2. Можно ли принимать антибиотики без назначения?

Нет, это опасно: возможны осложнения, аллергии и резистентность бактерий.

3. Нужны ли пробиотики после курса?

Да, пробиотики после антибиотиков поддерживают восстановление микрофлоры.

4. Совместимы ли антибиотики с алкоголем?

В большинстве случаев — нет, возможны токсические реакции.

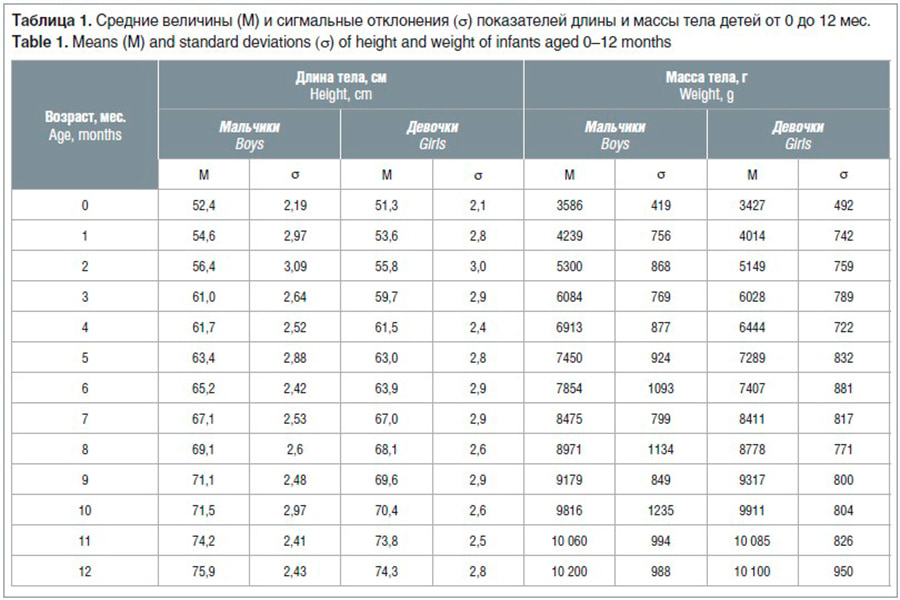

5. Можно ли давать антибиотики детям?

Да, но только по назначению педиатра и в точной дозировке.

6. Через сколько становятся заметны улучшения?

Обычно 24–72 часа после начала курса.

Вывод: как использовать антибиотики с максимальной пользой

Антибиотики это эффективные препараты, которые спасают жизни, но требуют строгих показаний и грамотного восстановления микрофлоры. Если вы хотите подобрать оптимальный курс или узнать, какие пробиотики после антибиотиков подойдут именно вам — ориентируйтесь на клинические рекомендации и консультации врачей.

CTA: Хотите персональную схему лечения и восстановления микрофлоры? Получите консультацию специалиста и индивидуальный план.